复旦大学营养研究院(筹)联合河北省开滦总医院、上海交通大学医学院,利用中国大型队列研究——开滦研究的数据,在 Chinese Medical Journal (Engl) 上发表题为Association between life’s essential 8 and risk of heart failure: A prospective community-based study 的重要研究成果。上海交通大学医学院吴志俊副研究员为该论文的第一作者,河北省开滦总医院吴寿岭教授为该论文的通讯作者。

1、研究背景

尽管诊疗手段不断进步,但心力衰竭(Heart Failure)作为全球公共卫生负担,其高死亡率仍亟待解决。代谢紊乱及生活方式因素在心衰发生与预后中起关键作用,但传统干预策略多聚焦于单一风险因素管理,缺乏对多维健康指标的系统评估。

“Life’s Essential 8(LE8)”指标在原有基础上优化了心血管健康评估体系,提倡通过改善生活方式与控制代谢风险来降低心血管疾病负担,但其对心衰的预测效能及机制仍缺乏在大型前瞻性队列中的验证。既往研究忽视了LE8对心衰风险的动态预测价值及其在不同高危亚组(如慢性肾脏病患者)中的异质性。此外,行为因素(如体力活动、饮食)与代谢因素(如血压、血糖)的协同作用对心衰的影响机制仍不明确。

2、研究发现

本研究对68,885名基线无心血管疾病的参与者进行前瞻性分析,揭示了心血管健康评分与心衰风险呈显著负相关。研究发现,心血管健康评分(基于LE8,0-100分)较高的参与者心衰发生率显著降低。Cox回归分析显示,心血管健康评分≥70分(最优)相较于<50分(不足)的参与者,心衰发生风险降低54%(HR=0.46,95% CI: 0.33-0.64),心衰发生后的全因死亡风险降低62%(HR=0.38,95% CI: 0.18-0.80)。此外,拥有≥6项理想LE8指标的参与者相较于≤1项者,心衰发生风险降低56%(HR=0.44,95% CI: 0.24-0.80)。聚类分析表明,同时具备≥3项理想行为因素(吸烟、饮食、体力活动、睡眠)和≥3项理想代谢因素(体重指数、血压、血脂、血糖)的参与者心衰风险最低。中介效应分析进一步揭示,LE8指标通过改善左心室结构功能、降低炎症和血管僵硬等途径部分介导了心衰风险的降低。

本研究首次揭示LE8指标在心衰一级预防中的核心价值,为社区心血管健康干预提供了循证依据。

全文链接:

https://doi.org/10.1097/CM9.0000000000003598

3、作者简介

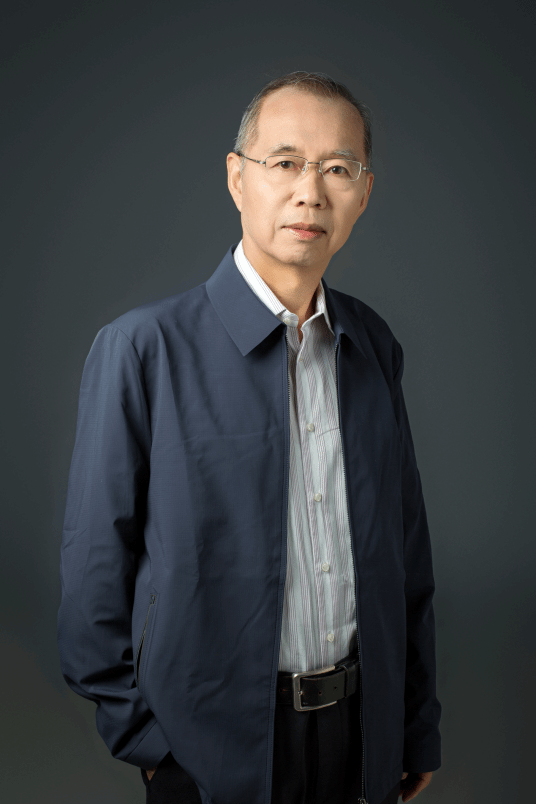

吴志俊

医学博士,副主任医师,副研究员,中国医师协会心血管病分会肿瘤心脏病学委员,美国营养协会会员。

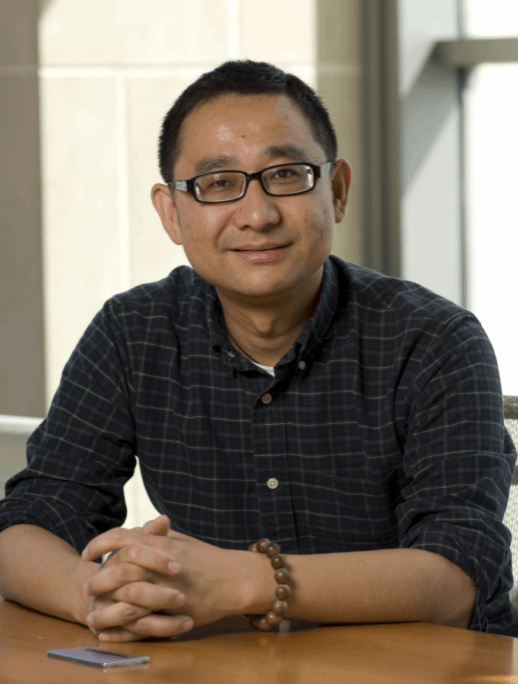

吴寿岭

医学博士,主任医师、教授,硕士研究生导师,是享受国务院特殊津贴的专家。开滦研究总负责人。现任《中华心血管病杂志》、《中国循环杂志》、《中华高血压杂志》编委,中国医师协会高血压分会委员,中国高血压联盟第五届理事会理事。自1999年开始从事高血压病和心血管疾病的基础与临床研究。近年来发表SCI论文250余篇,在《中华心血管病杂志》、《中华高血压杂志》等国家级核心期刊公开发表论文400余篇,论著20余部。

高翔

复旦大学营养研究院(筹)院长、公共卫生学院教授。曾任美国宾州州立大学营养学系教授(终身)、营养流行病室主任,宾州州立大学Schreyer杰出教授(Schreyer Honors Distinguished Faculty)、哈佛大学附属Brigham and Women’s医院副主任流行病学家、哈佛大学医学院助理教授。兼任联合国教科文组织创意和可持续发展中心咨询委员会委员、联合国粮农组织专家、中国营养学会首席专家(营养流行病)、美国国家科学院医学部“营养、脑、创伤委员会”委员,美国营养学会营养流行病组和美国帕金森学会环境遗传组前主席等。研究领域包括营养、睡眠及老年相关疾病。长期从事大型队列研究,如美国的护士队列研究、宾州农村老年队列以及中国开滦队列等。发表SCI论文400余篇,研究成果数千次被世界各大媒体报道。